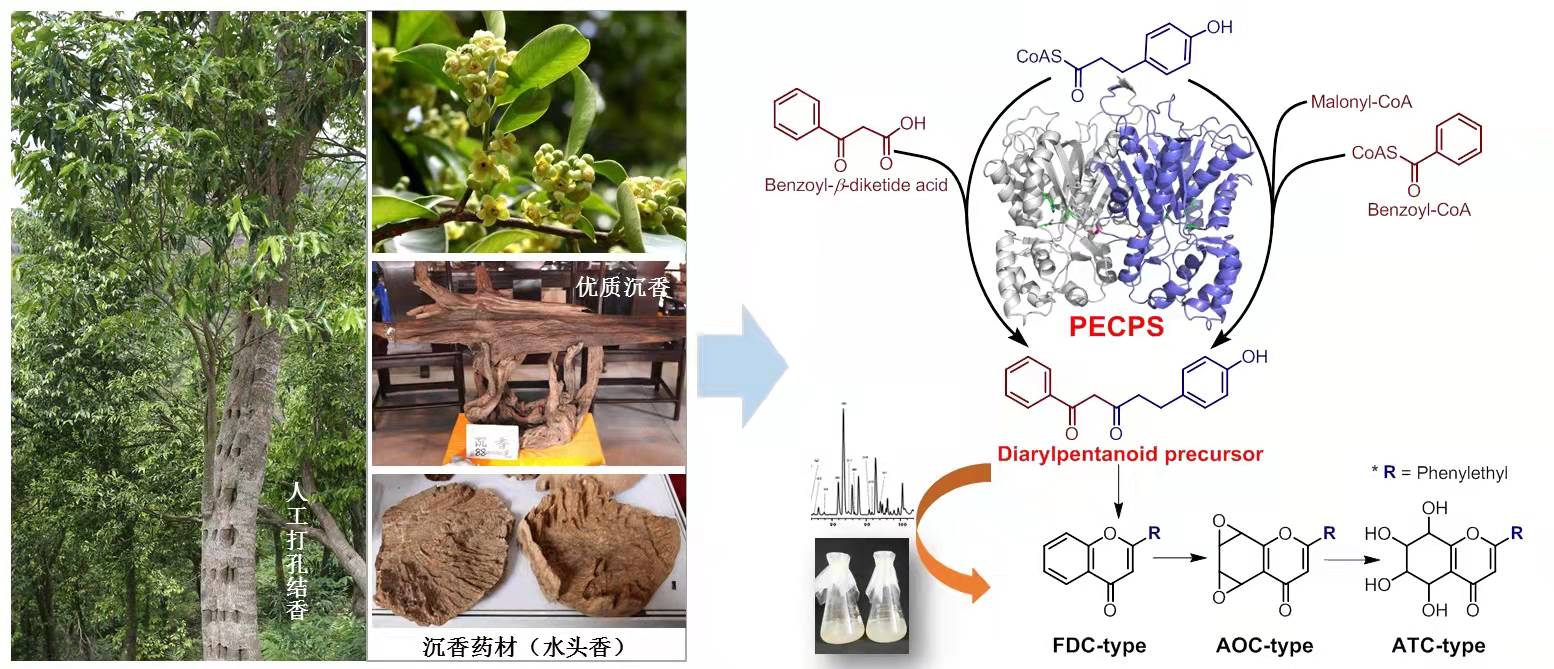

名貴瀕危中藥材資源的可持續發展是中藥產業亟待解決的關鍵科學問題。沉香是瑞香科植物白木香 Aquilaria sinensis (Lourl.)Gilg受到侵害后緩慢形成的含樹脂木材,具有行氣止痛、溫中止嘔、納氣平喘的功效,為名貴中藥材和香料。因其獨特的香味,位居“沉檀龍麝”四大名香之首,優質沉香每克價格高達數千元,享有“木中鉆石”之美譽。白木香是我國沉香藥材的唯一植物來源,為我國特有的珍稀名貴藥用植物。由于白木香自然繁殖率低,加上掠奪式砍伐,森林資源、生態環境遭受嚴重破壞,野生資源瀕于枯竭,已被列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約(CITES)》附錄Ⅱ和我國二級保護植物。自然條件下,白木香結香主要是蟲蛀、真菌感染、外部傷害等因素造成的防御反應,其結香緩慢,幾率很低,產香者“百無一二”,因此,沉香的資源已成為相關產業發展的瓶頸。闡明沉香的形成機制,并對其結香過程進行干預調控,是突破當前人工結香技術局限、徹底解決沉香資源問題的核心。

沉香的形成實質上是防御性次生代謝產物苯乙基色酮類和倍半萜類成分在體內緩慢合成累積的過程。其中苯乙基色酮類成分是沉香的特有成分,也是其功效和獨特香味的主要物質。我校中藥現代研究中心團隊與日本富山大學、東京大學學者合作,破解了苯乙基色酮的生物合成機制,構建了利用白木香懸浮細胞快速合成結構多樣的苯乙基色酮的生物合成體系;克隆鑒定了合成苯乙基色酮的關鍵酶PECPS, 通過將PECPS在本氏煙中瞬時表達、在白木香愈傷組織中敲低表達等實驗,證明PECPS的體內生物學功能;制備并解析了PECPS及其4個關鍵突變體蛋白的晶體結構,闡明了PECPS獨特的催化機制。研究結果突破了利用合成生物學手段組合合成沉香苯乙基色酮類成分和精準調控白木香結香的關鍵科學問題。

相關研究結果以“Identification of a diarylpentanoid-producing polyketide synthase revealing an unusual biosynthetic pathway of 2-(2-phenylethyl)chromones in agarwood”為題在線發表于自然指數期刊Nature Communications(https://www.nature.com/articles/s41467-022-27971-z)。北京中醫藥大學王曉暉、高博文博士及日本富山大學Yu Nakashima博士為本論文共同第一作者,北京中醫藥大學史社坡、屠鵬飛教授,日本富山大學Hiroyuki Morita教授為論文共同通訊作者。研究工作得到了國家重點研發計劃(2019YFC1711008)和國家自然科學基金面上項目(81773842)等項目的資助。